司念:在“回到事物本身”的詩途中——時曉詩作的意象系統與哲學指向

時曉作為跨界詩人,擅長將小說的敘事邏輯、細節描寫和情感抒發等創作特質融入詩歌文本,其詩歌由此突破傳統抒情詩的邊界,呈現出難得的“在場感” 與故事性,進而形成獨樹一幟的敘事詩學風格。時曉發表于《詩潮》的四首詩作(《敘事邏輯》《秋天的花園》《立秋后》《被中斷的告別》)極具代表性,既彰顯出詩歌“回到事物本身”的本質屬性,又在自然意象的營構與生命哲思的傳遞上,與西方詩人瑪麗?奧利弗、露易絲?格麗克的創作風格形成跨文化呼應,最終在意象的疊加與意義的生成中,構建起兼具現實質感與詩性深度的審美空間。

首先,時曉的詩歌從敘事思維的植入、細節場景的呈現到情感脈絡的鋪展,均深植小說創作的基因,往往通過“情節片段的有機建構”與“敘事視角的靈活切換”傳遞文本意涵。例如在《被中斷的告別》中,詩人以“大娘葬禮的前夜” 為核心敘事起點,借助“老婦人抓住我的手”“詢問‘是老三嗎’”“提及遠嫁的女兒”“說出‘我等不到下次見你了’”等連貫的情節片段,完整勾勒出“臨終告別”的核心場景;同時巧妙運用“閃回”的敘事手法實現視角切換,插入“她家堂屋墻上俠女的劇照/曾參與構建我少女時的夢境”“曾教我如何將衛生紙改造成衛生巾”等童年記憶片段。這種敘事策略不僅豐富了人物關系的層次——從當下的“告別者與見證者”延伸至過往的“陪伴者與引導者”,更通過記憶與現實的對照,強化了“告別”的情感張力,使悲傷情緒兼具歷史厚度與當下濃度。

龐德在《意象主義者的幾“不”》中明確提出:“意象是擺脫了時間限制的智性和情感的結合體”,其倡導以“瞬間智性呈現”為核心,通過通感手法實現兩個獨立意象的并置,追求“自然現象化為幾何視覺符號”且“完全拋棄情感直接解釋”的藝術境界。中國詩人鄭敏則基于古典詩學傳統提出不同認知,她認為意象是“當下情感的爆發式表達”,主張將意象“復合體”與古典詩學的“意境說” 相融合,最終達成“物我合一”的藝術效果。時曉的詩歌意象系統既吸收了龐德意象理論的“瞬間張力”,又融入鄭敏“意境化”的審美追求,通過現實與虛構的辯證統一,使意象產生強烈的藝術沖擊力。詩人慣于將人物內隱的情感與具體可感的意象建立關聯,如《敘事邏輯》中“小說中的人物又相愛了一遍/而離別也勢在必行/他們痛哭時,有淚水涌出屏幕”的書寫:“淚水涌出屏幕”并非對現實場景的客觀復刻,而是借助夸張化的意象建構,打破藝術與現實的邊界——既將劇中人物“離別”的悲痛轉化為具象可觸的視覺場景,讓抽象情感獲得實體依托;又通過“屏幕”這一媒介的穿透性,引導現實中的讀者將自身“離別”經驗與文本場景關聯,從而引發更具普遍性與深刻性的情感共鳴。

胡塞爾現象學的核心主張是“擱置自然態度,將世界本身還原為先驗主體的意向性構造”,強調剝離事物的世俗概念與功利屬性,回歸事物本真的存在狀態。時曉的詩歌創作深度踐行這一理論,將日常事物與自然景象從世俗化的概念闡釋中解放出來,使其意象重獲自然屬性與本真質感。《秋天的花園》便徹底摒棄對自然事物的功利化解讀,實現詩歌“回歸事物本身”的本性還原:“丹桂開了,香氣飄在空中/幸福樹仍在向上拔節”中,“幸福樹”并未被強行賦予“幸福”的世俗象征意義,而是以“向上拔節”的生長狀態完成客觀呈現,精準契合現象學 “面向實事本身”的美學追求。同樣,詩人對“盆景”的書寫——“又矮又瘦,還挨過刀/卻有泛濫的白日夢/愿意為它的疼痛兜底”,既如實呈現“矮瘦”“挨過刀”的外在形態特征,又挖掘其“有白日夢”的內在精神特質,通過“外在形態與內在精神”的意象并置,達成“回歸實物本身詩性”的創作目標。這種意象建構方式不僅賦予詩歌強烈的現實生命力,更引導讀者直面事物的本質面貌,重新發現日常生活中被忽略的審美細節。此外,詩人對生活場景的描寫同樣遵循“現象學還原”原則,如《敘事邏輯》中“回屋檢查文稿時,小說中的人物又相愛了一遍”“她關上電腦,等天亮”的片段:“電腦”“文稿”不再是單純的辦公工具,而是成為連接“現實時空”與“虛構時空”的媒介橋梁——前者承載著現實中的創作行為,后者孕育著虛構人物的情感命運,二者的交織實現了“虛實相生”的真實審美效果,使日常場景獲得多重意義維度。

當面臨“孤獨”“離別”“思念”等抽象情感與思想主題時,時曉并未采用直抒胸臆的表達方式,而是通過對具體事物與場景的細致描摹,讓情感自然滲透于文本肌理之中,達成“不著一字,盡得風流”的審美效果。在《被中斷的告別》里,“老婦人孱弱干瘦的手”的觸覺意象、“眼含熱淚的眼神”的視覺意象、“‘我等不到下次見你了’的嘆息”的聽覺意象,共同取代了“悲傷”“不舍”等直接的情感表述,使悲傷之情在細節的疊加中自然流露。這種美學效果精準契合現象學的“意識指向”特征——詩人將意識活動聚焦于具體事物,使抽象情感附著于具象載體之上,既讓情感獲得可感的實體形態,又通過事物的多維度呈現,深化了詩歌的情感思想深度。

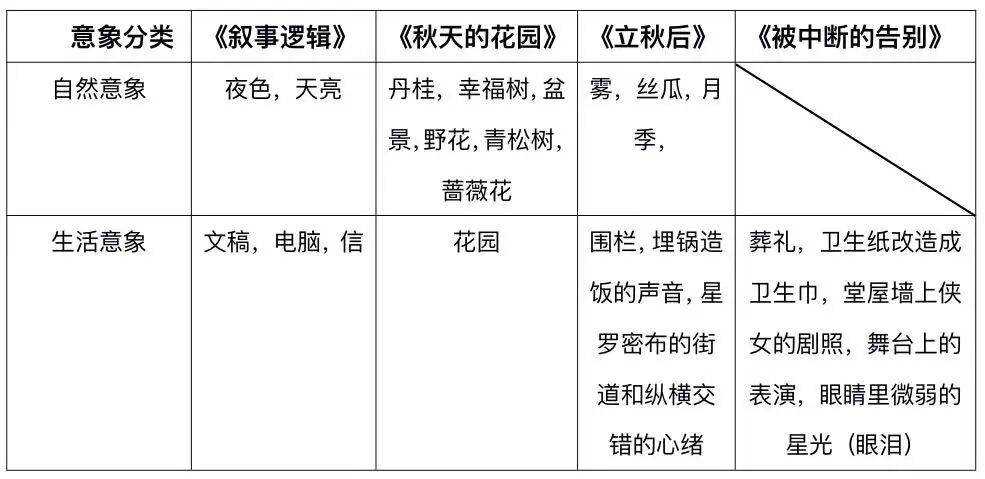

意象派詩歌的核心理論主張是“以精準、清晰的意象傳遞情感與思想”,并明確提出“意象即意義”的創作理念。時曉詩歌中的意象系統同樣超越了淺表的實物描寫層面,而是成為承載豐富情感內涵與深刻人生況味的意義載體,其意象可分為“自然意象”與“生活意象”兩大類,不同類型的意象在四首詩作中呈現出差異化的分布與功能:

(上表:時曉發表于《詩潮》2025年第8期詩作的意象分類)

時曉詩歌中的自然意象,大多被賦予深刻的生命哲學意涵,呈現出“形態描寫—情感投射—哲思升華”的三層意義結構。“絲瓜”作為《立秋后》的核心自然意象,便完整呈現這一結構:其一為具體的意象形態呈現,“綠云的身子”以比喻手法勾勒絲瓜的色澤與形態,“覆蓋月季”則交代其生長環境與空間關系;其二為情感投射,“垂下”的動態描寫暗含“等待”的情緒,“未帶來家園消息” 則直接將“思鄉”情感賦予絲瓜,使其成為鄉愁的載體;其三為生命哲思的升華,“爬向超出圍欄的高處”“向虛空探尋”的動態意象,超越了絲瓜的植物屬性,轉化為對“生命突破局限、追尋本質”的哲學隱喻。詩人通過這三層結構,將個體對“家”的思念與對生命本質的探索熔鑄于“絲瓜”這一單一意象中,使其兼具情感溫度與思想深度。《秋天的花園》中的“薔薇花”同樣蘊含深刻的生命哲學意涵:詩人從薔薇“秋日盛放”的具體形態入手,通過“沉靜綻放”的描寫傳遞“從容面對時光”的情感態度,最終上升至“生命等待”的形而上思考——在創作過程中,詩人始終帶著強烈的生命意識,既尊重“生命從繁盛走向沉靜”的自然規律,又將自身對“生命韌性”的認知投射到薔薇花中,使薔薇成為“生命態度”的象征符號。這種意象建構不僅引導讀者產生“盛放與沉淀”的情感聯想,更縮短了人與生命本質對話的思想距離,使“薔薇花”跳出“秋日花草”的單一意象范疇,成為承載“生命循環、堅韌與希望”的美學象征,生發出穩固而深刻的思想內涵。

時曉詩歌中的生活意象,多取材于日常生活中讀者熟悉的場景與事物,詩人通過對這些意象的藝術萃取與意義重構,使其上升至對現實的反思層面。例如《敘事邏輯》中“電腦”“屏幕”“文稿”等典型生活意象,表面上是對創作場景的客觀描摹——“回屋檢查文稿”“關上電腦”等行為還原了寫作者的日常狀態;深層則指向對“現實與虛構關系”的哲學反思——“小說中的人物又相愛了一遍” 與“她關上電腦,等天亮”的對照,揭示出“虛構世界的情感流動”與“現實世界的時間靜止”之間的張力,進而將“創作中虛構與現實的邊界困境”與“人生中理想與現實的隔閡困境”形成互文,打破了個體經驗與普遍現實的壁壘。《被中斷的告別》中“舞臺”“人流”等生活意象同樣具有反思功能:“舞臺上的表演” 與“葬禮上的人流”形成場景對照,前者是“刻意呈現的虛假情感”,后者是“被忽視的真實悲傷”,二者的并置暗含對“現代社會中離別情感被異化、被忽視”的批判。這種生活意象的多元呈現與意義升華,使詩作超越了個體經驗的局限,獲得了普遍的現實觀照意義,引發讀者對自身生活與社會現實的深度思考。

瑪麗?奧利弗(Mary Oliver,美國詩人)以細膩的自然觀與深刻的生命意識聞名詩壇,擅長在自然意象的建構中挖掘生命意義,被譽為“美國當代最優秀的自然詩人”。其代表作《野鵝》中“你不必善良/不必跪行一百英里,穿過荒涼的贖罪之地/你只要允許自己被喜歡的東西照亮”的書寫,以“野鵝”這一自然意象為核心,傳遞出“生命應當追隨內心熱愛、回歸本真自我”的真理追求——詩人并未直接談論“生命價值”,而是將抽象的生命理念寄托于“野鵝自由翱翔”的意象之中,實現自然意象與生命思考的完美融合。時曉在《立秋后》中對“絲瓜”的描寫,與奧利弗的創作理念形成跨文化呼應:“絲瓜爬向超出圍欄的高處”“向虛空探尋”,同樣未直接言說“生命韌性”,而是以絲瓜突破物理局限的生長狀態,象征生命突破困境、追尋本質的探索精神。二者的創作共性在于:均摒棄對“生命”的抽象議論,轉而以自然事物比喻生命形態;均注重還原日常生活與自然事物的本質屬性,通過意象承載情感與思考;均致力于引導讀者重新發現日常生活中的審美價值、挖掘生命存在的深層奧秘,在自然與生命的對話中構建詩性空間。

時曉的詩歌創作不僅與瑪麗?奧利弗存在共鳴,與露易絲?格麗克(Louise Glück,美國前桂冠詩人)的創作風格亦有諸多相通之處,二者均注重“自然主體性的抒發”,追求“自然與人類的和諧共生”的審美境界。具體而言,奧利弗慣于將自身定位為“自然的觀察者與參與者”,其詩中的自然意象常帶有神話原型的象征意義——如《野鵝》中的“野鵝”既象征自然的自由,又暗含人類對精神家園的追尋,詩風整體呈現出輕盈、澄澈的美學特質。倪湛舸在《遮蔽的鏡子與女詩人》中精準指出,奧利弗的自然書寫核心在于“消解人類中心主義”,通過平等的視角看待自然萬物,實現“人與自然的對話與和解”;而格麗克則擅長以“多聲部敘事”賦予自然以主體性,其代表作《野鳶尾》便以鳶尾花的視角展開敘事,讓自然成為情感與思想的表達主體,這種創作手法與中國古典詩詞中的 “托物言志”傳統形成美學共振——如詩中“神的聲音”所傳遞的“生命輪回” 理念,與王維山水詩中“空寂之境”所蘊含的“自然與精神的合一”思想,具有跨文化的審美共通性。

西川在《諾獎給了格麗克,她是在恰當的時候被選擇了》一文中,從文化基因的角度解讀格麗克的詩風,認為其“冷靜克制的敘事語調”源于匈牙利裔猶太人的“東歐文化基因”,與米沃什等東歐詩人“以克制表達深刻情感”的創作傳統一脈相承;同時,西川亦指出奧利弗的自然書寫“更接近陶淵明的隱逸傳統”——二者均通過“減法美學”剝離現實的繁雜與功利,回歸事物與生命的本質狀態。時曉的詩歌創作在詩性追求上,與奧利弗、格麗克形成跨時空呼應:一方面,如奧利弗般注重自然意象的運用,以“絲瓜”“薔薇花”等自然事物為載體,傳遞對生命本質的思考;另一方面,如格麗克般通過“克制的細節描寫”替代情感的直接宣泄,以“老婦人的手”“涌出屏幕的淚水”等具象場景,實現情感的含蓄表達。三者共同的創作特質在于,均拒絕直白的哲理說教與情感抒發,轉而通過自然意象的營構與細節場景的鋪展,側面傳遞情感內涵與生命哲學的形而上思考,最終在“回到事物本身”的創作實踐中,構建起兼具審美價值與思想深度的詩歌文本。

【作者簡介:司念,1988年生,文學博士,安徽農業大學教師。研究方向為中國現當代文學,當代詩歌研究。評論多見于《詩探索》《文藝爭鳴》等學術刊物,詩作見于《詩刊》《星星》等詩歌刊物。】